黄渤站在舞台上,笑得比谁都灿烂云策略,可谁知道他心里藏着多大的苦?

他是个百亿影帝,电影票房堆成山,综艺里也能把全场逗乐。可回到家,他却常常一句话都说不出。父亲已经走了,母亲还在跟病魔斗。那种眼睁睁看着亲人忘记自己的无力感,比没钱、没工作还让人害怕。

黄渤1974年出生在青岛,家里条件不算差。父母都是干部,盼着他走条稳当路:好好读书,考大学,找个铁饭碗。可他偏偏不爱念书,数学公式看一眼就头晕,语文课文背得磕磕绊绊。父母急得直叹气,老师也拿他没办法。可一放学,他就像换了个人,抱着吉他就往歌厅跑。那时候的歌厅,灯光昏暗,烟味呛人,他在台上唱得满头大汗,台下有人叫好,也有人冷眼。他不在乎,只觉得这才是自己想要的生活。

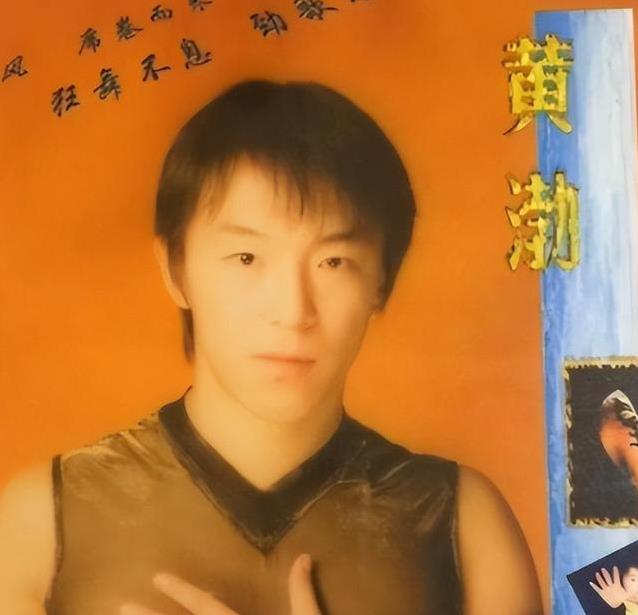

十几岁时,他拉着几个朋友组了个乐队,叫“蓝色风沙”。白天应付学校,晚上跑去唱歌。赚了点小钱,他高兴得不得了,拿回家给父母看。可父亲却皱着眉问:“唱歌能当饭吃吗?”这话像根刺,扎在他心里。他暗暗发誓,一定要证明自己。可现实没那么简单,歌厅的钱不好赚,观众的掌声也不稳定。他开始明白,想靠音乐出头,没那么容易。

20岁那年,黄渤背着吉他去了北京云策略,想闯出一片天。他跑遍了酒吧和KTV,嗓子唱哑了,收入却只够填饱肚子。最惨的时候,一天跑十几个场子,赚的钱还不够房租。有次老板答应给200块,结账时却只扔来100块。他想争几句,可一看老板的脸色,只能陪着笑把钱收下。那几年,他还试过摆地摊、给人理发,甚至去舞蹈学校当老师。学生比他还专业,他硬着头皮装行家,手势耍得比谁都帅。

在北京混了七八年,音乐梦没实现,钱包却空了。他灰头土脸回了青岛,和朋友合伙开了个皮革厂。生意开头还不错,可没多久就赶上金融危机,厂子赔得一干二净。那年他26岁,觉得自己彻底输了。就在他准备认命时,一个电话改变了一切。老朋友高虎说:“有部戏缺个会说青岛话的角色,片酬5000,你来不来?”黄渤二话没说,收拾包就去了。

这部戏叫《上车,走吧》。黄渤第一次演戏,笨得要命,台词背不下来,动作也僵硬,导演气得直骂。可拍到第三天,他突然像开了窍,演得活灵活现。戏拍完后,片子居然拿了奖,他自己也懵了。这次经历让他看到新路子,演戏或许能行。他咬牙报名北京电影学院,可表演系连考两年都没过。长相普通,没啥亮点,他只能退一步,考上了配音专业。

进了北电,他像换了个人。白天泡在排练室,晚上接小角色赚钱。2006年,《疯狂的石头》上映,他演的“黑皮”憨厚又机灵,一下子火遍全国。从那以后,他的名字成了票房的保证。《斗牛》《泰囧》《西游·降魔篇》,一部接一部,票房加起来破了百亿,人人都叫他“百亿影帝”。可光鲜背后,他也付出了不少代价。

黄渤的成功,离不开一个女人——小欧。他们认识时,他还是个穷小子,跑酒吧唱歌,收入没保障。小欧却没嫌弃,跟着他一起吃苦。他北漂时,她也去了北京,开小店赚钱,默默把家撑起来。2007年,两人在一起十三年后,终于办了婚礼。小欧退到幕后,照顾孩子和老人,把家里收拾得井井有条。黄渤常说,没有小欧,就没有今天的他。

事业上,他风光无限,可市场却不等人。新人一茬接一茬,观众喜欢新面孔,资本也追着流量跑。黄渤慢慢从大银幕转到综艺,几天就能赚不少钱,还能保持曝光。对他来说,这不是退步,而是养家养团队的现实选择。可观众看多了他在综艺里的搞笑模样,再看他演正剧,总觉得有点怪。娱乐圈就是这么现实,风光过,也得接受落差。

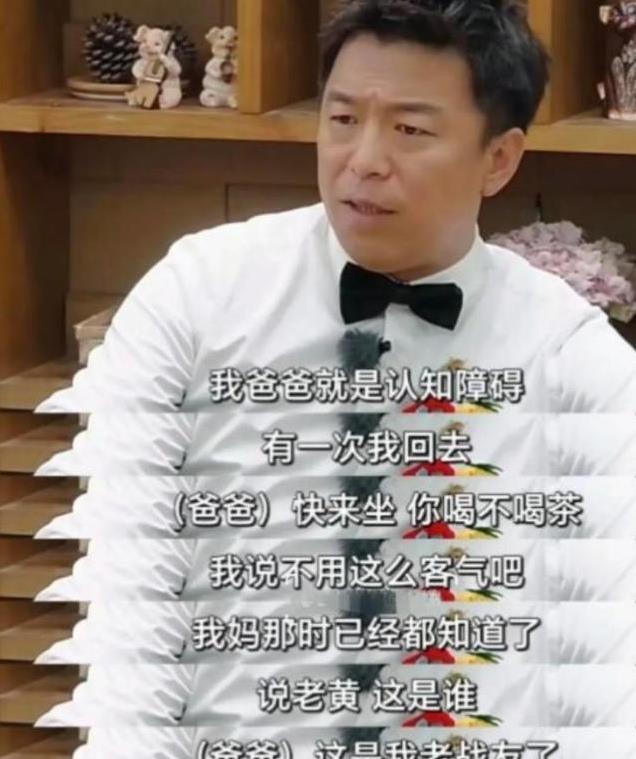

可这些起伏,黄渤都扛住了。真正让他崩溃的,是家里的变故。父亲得了阿尔兹海默症,病到最后,连他是谁都不认识了。黄渤每次回家,父亲都热情招呼,却把他当成了“老战友”。那种陌生感,像刀子一样割心。没多久,父亲走了。现在,母亲也在跟同样的病斗。每次去看她,他都提心吊胆,怕她下一秒就忘了自己。更可怕的是,他知道这病可能遗传,自己以后说不定也会这样。

钱再多,名再大,在这种病面前都没用。黄渤拍戏、录综艺,忙得团团转,可一回家,看到母亲迷茫的眼神,他的心就沉到底。他试过带母亲看最好的医生,用最好的药,可病还是像个影子,甩不掉。他也怕自己有一天会忘了妻子、忘了孩子。这种恐惧,比拍戏赔钱、被观众吐槽还重一百倍。

51岁的黄渤还在舞台上活跃。综艺里,他是能把全场气氛带起来的“渤哥”;电影里,他就算戏份少,也能把角色演得让人记住。可下了台,他只是个普通人云策略,想多陪陪母亲,想给妻子孩子一个安稳的家。他年轻时说过,人生像抛物线,爬得再高,总有落下来的一天。现在,他站在高处,却发现最珍贵的东西,正在一点点溜走。

公富网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。